[Guías] Mediante la Resolución Jefatural N° 000028-2025-MP-FN-JN-IMLCF, de fecha 03 de julio de 2025, se aprobó la «Guía Metodológica para evaluación Psicológica Forense en Casos de Violencia Contemplados en el Marco de la Ley N° 30364, versión 01, compuesta por setenta y siete (77) páginas, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, y se encuentra debidamente fortalecida, actualizada y alineada con los avances técnicos y normativos vigentes» ⇒DESCARGA AQUÍ⇐

Lee también:

- Guía de procedimientos para la intervención de la PNP en el marco de la ley N° 30364

- Actualizado 2025: Código Penal Peruano [Decreto Legislativo 635]

- Actualizado 2025: Código Procesal Penal [Decreto Legislativo 957]

- Actualizado: Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar [DS 004-2020-MIMP]

- Reglamento de la ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000028-2025-MP-FN-JN-IMLCF

VISTOS:

El Informe N° 000138-2025-MP-FN-OFGACAL, de fecha 02 de junio de 2025, emitido por la Oficina de Garantía de Calidad y el Informe N° 000369-2025-JN-IMLCF-GA-AAJ, de fecha 26 junio de 2025, emitido por el Área de Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora 010: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Fiscalía N° 4513-2018-MP-FN, de fecha 14 de diciembre de 2018, se crea la Unidad Ejecutora 010: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), para su incorporación en el Presupuesto Institucional, con independencia administrativa y financiera, contando con personaría jurídica que depende presupuestal y funcionalmente del Pliego 022: Ministerio Público;

Que, la Oficina de Garantía de Calidad, en el marco de sus funciones, tiene la responsabilidad de establecer normas, guías y protocolos para las actividades científico forenses y promover acciones, normas técnicas y procedimientos orientados a mejorar la atención al usuario del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con la finalidad de estandarizar los procesos a nivel nacional, conforme lo establece el Texto Integrado del Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio Público;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 000258-2021-MP-FN-JN-IMLCF, de fecha 27 de diciembre de 2021, se aprobó la «Guía de Evaluación Psicológica Forense en casos de Violencia Contemplados en el Marco de la Ley N° 30364»;

Que, a través del Memorando Múltiple N° 000293-2023-MP-FN-JN-IMLCF, de fecha 11 de septiembre de 2023, el Jefe Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses conformó la Comisión de profesionales encargados de la actualización de la «Guia de Evaluación Psicológica Forense en casos de Violencia Contemplados en el Marco de la Ley N° 30364»;

Que, de acuerdo al Informe N° 000008-2023-MP-FN-JN-IMLCF-GECRIM-SUBGDICLIFOR-CGE, de fecha 31 marzo de 2025, la representante de la Comisión sustenta la necesidad de actualizar la guía, como resultado de reuniones técnicas y procesos de socialización nacional con psicólogos forenses;

Que, en ese contexto, la versión actualizada de la «Guía Metodológica para evaluación Psicológica Forense en Casos de Violencia Contemplados en el Marco de la Ley N° 30364», tiene como objetivo establecer una metodología científica y técnica de trabajo para uniformizar criterios y sistematizar los procedimientos que orienten a los profesionales psicólogos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, así como de otras entidades públicas y privadas cuyo funcionamiento se encuentra autorizado por el Ministerio de Salud, dando respuesta a los requerimientos periciales solicitados por los operadores de justicia en el proceso de investigación de los delitos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar,

Que, mediante Informe N° 000138-2025-MP-FN-OFGACAL, de fecha 02 de junio de 2025, la Oficina de Garantía de Calidad, concluye que es necesario dejar sin efecto la Resolución Jefatural N° 000258-2021-MP-FN-JN-IMLCF, de fecha 27 de diciembre de 2021 y recomienda la aprobación actualizada de la «Guía Metodológica para Evaluación Psicológica Forense en Casos de Violencia contemplados en el marco de la Ley N° 30364″, versión 01, compuesta por setenta y siete (77) páginas;

Que, en atención a lo expresado, el Área de Asesoría Jurídica, mediante el documento de vistos, opina que corresponde dejar sin efecto la Resolución Jefatural N° 000258-2021-MP-FN-JN-IMLCF, de fecha 27 de diciembre de 2021, y aprobar la «Guía Metodológica para evaluación Psicológica Forense en Casos de Violencia Contemplados en el Marco de la Ley N° 30364», por encontrase debidamente fortalecida, actualizada y alineada con los avances técnicos y normativos vigentes, y acorde a lo establecido en el Procedimiento denominado «Elaboración y Control de la Información Documentaria de Procesos en el Ministerio Público – Fiscalía de la Nación» – versión 02;

Contando con el visto bueno de la Oficina de Garantía de Calidad, Oficina de Criminalística, Oficina de Operaciones, Gerencia Administrativa y el Área de Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora 010: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses;

De conformidad con la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 000153-2025-MP-FN, de fecha 22 de enero de 2025, mediante el cual delegan, entre otros, al Jefe Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses como responsable de la Unidad Ejecutora 010 Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses (IML), las facultades y atribuciones en materia de gestión normativa; asimismo, conforme a los artículos 125 y 126 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PIMERO. Dejar sin efecto la

Resolución Jefatural N° 000258-2021-MP-FN-JN-IMLCF, de fecha 27 de diciembre de 2021, que aprobó la «Guía de Evaluación Psicológica Forense en casos de Violencia Contemplados en el Marco de la Ley N° 30364».

ARTIÍCULO SEGUNDO. Aprobar la Guía

Metodológica para evaluación Psicológica Forense en Casos de Violencia Contemplados en el Marco de la Ley N° 30364, versión 01, compuesta por setenta y siete (77) páginas, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, y se encuentra debidamente fortalecida, actualizada y alineada con los avances técnicos y normativos vigentes.

ARTÍCULO TERCERO.- Encargar a la Oficina

de Tecnologías de la Información la publicación de la presente resolución y de la guía aprobada en el portal web institucional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer la notificación de la presente Resolución a la Oficina de Garantía de Calidad, Oficina de Criminalística, Oficina de Operaciones y al Área de Asesoría Jurídica del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese.

GUÍA METODOLÓGICA

PARA LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE EN CASOS DE VIOLENCIA CONTEMPLADOS EN EL MARCO DE LA LEY N° 30364

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR | ||||

|

Nombre

| Psic. Tenorio Gamonal, Gisella Ena Psic. Ballón Díaz, María Lourdes Psic. Castillo Hidalgo, Efrén Gabriel Psic. Delgado Rivero, Dánea Semíramis Psic. De La Jara Riquelme, Guadalupe Veryoska Psic. Florián Tutaya, Alicia Cecilia Psic. Torrejón Guerrero, Silvia Marlene | Dr. Jean Nikoale Hernández Pérez | Dra.Yeni Araceli Anicama Barrios | |||

Cargo | Comisión del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses | Gerente de la Oficina de Garantía de Calidad | Jefe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (e ) | |||

INDICE

INTRODUCCIÓN

I CONSIDERACIONES GENERALES

1. Objetivo

2. Alcance.

3. Población Objetivo.

4. Documentos Normativos.

5. Principios.

6. Enfoques

7. Aspectos éticos y deontológicos de la evaluación forense.

8. Respecto a la confidencialidad, secreto profesional y consentimiento informado

II AFECTACIÓN PSICOLÓGICA

1. Definición Conceptual

2. Afectación Psicológica en Niños, Niñas y Adolescentes

3. Consideraciones para determinar Afectación Psicológica en casos de violencia

III. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE

1. Objetivos.

2. Métodos de investigación y Enfoque epistemológico en psicología forense.

3. Procedimiento de la Evaluación Psicológica Forense

4. Técnicas e Instrumentos de Evaluación Psicológica Forense.

5. Estructura del informe psicológico

6. Tiempo Estimado.

7. Reglas y Recomendaciones

8. Consideraciones Generales al Procedimiento Pericial Psicológico Forense

9. Consideraciones en relación a la calidad del servicio.

CONTROL DE CAMBIOS

ANEXOS.

Anexo 1 Consentimiento informado para el procedimiento de evaluación psicológica forense en casos de violencia contemplados en el marco de la ley N° 30364.

Anexo 2 Consentimiento informado de padres y/o responsables de niños, niñas y adolescentes, para el procedimiento de evaluación psicológica forense en casos de violencia contemplados en el marco de la ley N° 30364

Anexo 3 Asentimiento informado en casos de niños, niñas y adolescentes, para el procedimiento de evaluación psicológica forense en casos de violencia contemplados en el marco de la ley N° 30364

Anexo 4 No autorización y/o desistimiento para el procedimiento de evaluación psicológica forense en casos de violencia contemplados en el marco de la ley N° 30364.

Anexo 5 No autorización y/o desistimiento de padres y/o responsables de niños, niñas y adolescentes para el procedimiento de evaluación psicológica forense en casos de violencia contemplados en el marco de la ley N° 30364.

Anexo 6 Lineamientos para la participación del perito de parte 61

Anexo 7 Lineamientos para la participación del interprete

GLOSARIO DE TÉRMINOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene como misión realizar peritajes, investigación forense y emitir dictámenes técnico-científicos, así como brindar asesoramiento en la especialidad a la función fiscal, judicial y otros que colaboren con la administración de justicia, dentro de estos dictámenes se encuentran los peritajes psicológicos.

La evaluación psicológica forense, contribuye en el proceso de toma de decisiones legales en relación a una diversidad de situaciones propias de la administración de justicia. La psicología forense provee de conocimientos especializados en torno a las necesidades del sistema de justicia a través de procedimientos técnicos científicos.

El psicólogo que desarrolla funciones dentro del campo forense debe ceñirse a normas y procesos legales, contar con conocimientos jurídicos esenciales y estar capacitado en la manera de informar los resultados obtenidos en la evaluación según su ciencia, metodología de trabajo y desde su enfoque clínico forense.

Es así que la labor pericial exige claridad, experticia y especificidad en los dictámenes y/o asesoramientos que se realicen. Es fundamental definir conceptos e indicadores centrales para una correcta peritación, así como conocer los alcances y límites de intervención a través de metodologías de evaluación especializadas.

En el Perú, desde el año 2013 el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses viene desarrollando Guías metodológicas que orientan la labor pericial. Con la promulgación de la Ley N°30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, se hizo necesaria la elaboración y aprobación de guías especializadas como la publicada en el 2016, posteriormente revisada en el año 2021, en la búsqueda de mejoras continuas para el óptimo desarrollo de la función pericial.

La presente Guía metodológica para la evaluación psicológica forense en casos de violencia contemplados en el marco de la Ley N° 30364 tiene como propósito fundamental orientar y proporcionar a los profesionales de la psicología que intervienen en los procedimientos legales, los principios esenciales y fundamentos técnico-científicos para el desarrollo de las funciones en el ámbito legal y para la elaboración de informes periciales. De esta manera se busca unificar criterios y facilitar una herramienta que sirva de respaldo a los psicólogos en el ejercicio de su labor en apoyo al proceso legal y acceso a la justicia, teniendo como base fundamental el criterio y la experticia profesional del psicólogo.

I CONSIDERACIONES GENERALES

1. Objetivo

Establecer una metodología científica y técnica de trabajo para uniformizar criterios y sistematizar los procedimientos que orienten a los profesionales psicólogos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, así como de otras entidades públicas y privadas cuyo funcionamiento se encuentra autorizado por el Ministerio de Salud, dando respuesta a los requerimientos periciales solicitados por los operadores de justicia en el proceso de investigación de los delitos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

2. Alcance

Esta gula está dirigida a los psicólogos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la misma que será referencial para otros profesionales psicólogos de otras entidades públicas y privadas cuyo funcionamiento se encuentra autorizado por el Ministerio de Salud que realizan evaluaciones psicológicas en aquellos casos que están contemplados dentro de la Ley N° 30364 Ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, con sus respectivas modificatorias.

3. Población Objetivo

- Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor.

- Los miembros del grupo familiar: Cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, madrastras; ascendientes y descendientes. Los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. A quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. A quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia.

- Personas con discapacidad

- Población LGBTIQ+

- Los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores varones víctimas de violencia que no se encuentren dentro del grupo familiar.

4. Documentos Normativos

➤ Constitución Política del Perú. [Clic aquí]

➤ Convención de los Derechos del Niño.

➤ Convención sobre la Esclavitud (1926).

➤ Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud. (1956).

➤ Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo OIT relativo al trabajo forzoso u obligatorio, ratificado en el año 1960.

➤ Convenio 105 de la OIT relativo a la abolición del trabajo forzoso, ratificado en el año 1960.

➤ Convenio 182 de la OIT relativo a las peores formas de trabajo infantil, ratificado en el año 2002.

➤ Ley N° 26842, Ley General de Salud.

➤ Ley N° 27115, Ley que establece la acción penal pública en los delitos contra la libertad sexual.

➤ Ley N°27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes y sus modificatorias. [Clic aquí]

➤ Ley N° 28369, Ley del Trabajo del Psicólogo.

➤ Ley N° 28950, Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

➤ Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

➤ Ley N° 30251, Ley que perfecciona la tipificación del delito de Trata de Personas.

➤ Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y sus modificatorias. [Clic aquí]

Ley N° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes.

➤ Ley 30862, Ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

➤ Ley N° 30963, Ley que modifica el Código Penal respecto a las sanciones del delito de explotación sexual en sus diversas modalidades y delitos conexos, para proteger con especial énfasis a las niñas, niños, adolescentes y mujeres.

➤ Decreto Legislativo N° 635, Código Penal y modificatorias. [Clic aquí]

➤ Decreto Legislativo N° 957, Decreto Legislativo que promulga el Código Procesal Penal. [Clic aquí]

➤ Decreto Legislativo 1323, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género.

➤ Decreto Legislativo 1386, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30364, Ley para prevenir sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

➤ Decreto Supremo N° 001-2012-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el «Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia – PNΑΙΑ 2012-2021» y constituye Comisión Multisectorial encargada de su implementación.

➤ Decreto Supremo N° 005-2016-IN, que aprueba el «Protocolo Intersectorial para la prevención y persecución del delito y la protección, Atención y reintegración de víctimas de Trata de Personas».

➤ Decreto Supremo Nro. 009-2016-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N. 30364 Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. [Clic aquí]

➤ Decreto Supremo N° 004-2018-MIMP, que aprueba la actualización del «Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo»

➤ Decreto Supremo 004-2019-MIMP, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 30364 «Ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, aprobado por Decreto Supremo N» 009-2016-MIMP»

➤ Decreto Supremo 004-2020- MIMP, Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

➤ Decreto Supremo 016-2021-MIMP, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 30364 «Ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP».

Decreto Supremo 004-2024-MIMP, que modifica el Protocolo base de actuación conjunta en el ámbito de la atención integral y protección frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado por Decreto Supremo N°012-2019-MIMP

➤ Resolución Legislativa N° 23432, que aprueba la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer «CEDAW».

➤ Resolución Legislativa N° 25278, que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño.

➤ Resolución Legislativa N 26583, que aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, «Convención de Belém do Pará».

➤ Resolución Legislativa N° 27527, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos Protocolos Adicionales: «Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional» y el «Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire».

➤ Resolución Legislativa N° 27517, que aprueba el «Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional».

Resolución Legislativa N° 29127, que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

➤ Resolución Administrativa N° 198-2020-CE-PJ, que aprueba adhesión a la actualización de las «Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad», con excepción de la Regla N° 4 en el extremo que constituye como causa de vulnerabilidad la orientación sexual e identidad de género.

➤ Resolución de la Fiscalía de la Nación 2636-2018-MP-FN, que aprueba el Protocolo para la acreditación de la situación de vulnerabilidad de las victimas de trata de personas.

➤ Resolución de la Fiscalía de la Nación 2291-2019-MP-FN, que aprueba el Protocolo del Ministerio Público para la atención de víctimas del delito de trata de personas, personas en situación de tráfico lícito de migrantes y víctimas de delitos en el contexto de la migración.

➤ Código de Ética y Deontología del Colegio de Psicólogos del Perú.

➤ Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder.

5. Principios

De acuerdo con la Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se asumen los siguientes principios orientadores para la presente guía:

5.1. Principio de Igualdad y no Discriminación

Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. Prohíbase toda forma de discriminación. Entiéndase por discriminación, cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo, que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas.

5.2. Principio del Interés Superior del Niño

En todas las medidas concernientes a las niñas, niños y adolescentes adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deben tener en consideración primordial el interés superior del niño.

5.3. Principio de la Debida Diligencia

El Estado adopta sin dilaciones, todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia. Deben imponerse las sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan este principio.

5.4. Principio de Intervención Inmediata y Oportuna

Los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú, ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima.

5.5. Principio de Sencillez y Oralidad

Todos los procesos por violencia se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, en espacios amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que éstas confíen en el sistema y colaboren con él para una adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados.

5.6. Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad

El fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de violencia, debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección y de rehabilitación a adoptarse. Para ello, debe hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo con las circunstancias del caso, emitiendo decisiones que permitan proteger efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las victimas. La adopción de estas medidas se adecua a las fases del ciclo de la violencia y a las diversas tipologías que presentan la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

6. Enfoques

En concordancia con la Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se han considerado los siguientes enfoques:

6.1. Enfoque de Género

Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. (Ley N°30364).

También nos interesa entender el enfoque de género como una herramienta analítica y metodológica para entender la violencia de género, que posee además una dimensión política en tanto busca la construcción de relaciones de género equitativas y justas; y reconoce otras desigualdades y discriminaciones originadas por la etnia, origen social, orientación sexual, entre otros factores.

Cabe resaltar que el análisis de género no pretende sustituir la supuesta centralidad masculina por la femenina, sino poner en primer plano las relaciones de poder entre hombres y mujeres y visibilizar los distintos efectos de la construcción social de los géneros.

6.2. Enfoque de Integralidad

Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores que están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. Por ello se hace necesario establecer intervenciones en los distintos niveles en los que las personas se desenvuelven y desde distintas disciplinas.

6.3. Enfoque de Interculturalidad

Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que se integran en la sociedad peruana, de modo que permita recuperar, desde los diversos contextos culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el respeto a la otra persona. Este enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleran la violencia u obstaculizan el goce de igualdad de derechos entre personas de géneros diferentes.

6.4. Enfoque de Derechos Humanos

Reconoce que el objetivo principal de toda intervención debe ser la realización de los derechos humanos, identificando a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus particulares necesidades; identificando, asimismo, a los obligados o titulares de deberes y de las obligaciones que les corresponden. Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar éstos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones.

6.5. Enfoque de Interseccionalidad

Reconoce que la experiencia que las mujeres e integrantes de otros grupos vulnerables tienen de la violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión; opinión política o de otro tipo; origen nacional o social, patrimonio; estado civil, orientación sexual, condición de seropositivos, condición de inmigrantes o refugiados, edad o discapacidad; y, en su caso, incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres e integrantes de determinados grupos vulnerables.

6.6. Enfoque Generacional

Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común.

Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener una conexión, pues en conjunto están abonando a una historia común y deben fortalecerse generacionalmente. Presenta aportaciones a largo plazo considerando las distintas generaciones y colocando la importancia de construir corresponsabilidades entre estas.

6.7. Enfoque de Discapacidad

Busca medios para respetar la dignidad y la libertad humana que permita apoyar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y evitar la marginación y discriminación en el ejercicio de sus derechos (ONU, 2006).

6.8. Enfoque Centrado en la Víctima (ECV)

El enfoque centrado en la víctima presenta dos aristas importantes a tener en cuenta: en primer lugar el reconocimiento de la persona como sujeto de derechos y que, por tanto, tiene un rol relevante y activo en la toma de decisiones respecto a sus procesos; y en segundo lugar, implica el compromiso por parte de los operadores de justicia y proveedores de atención en evitar la revictimización, lo cual se logra mediante la comprensión y la acogida a los intereses y necesidades que las víctimas presentan, y que variarán en relación al tipo de traumatización vivida, variables de vulnerabilidad observadas, así como la situación actual en que se encuentren (Ministerio Público, 2019a).

6.9. Enfoque de Riesgo

Está orientado a reducir las posibilidades de riesgo de la persona usuaria, de sufrir daño grave, feminicidio, parricidio o sus tentativas. Con este enfoque se facilita una acción profesional preventiva, efectiva y oportuna mediante la valoración, categorización y gestión del riesgo.

7. Aspectos éticos y deontológicos de la evaluación forense

En el caso de la Psicología Forense, destacar que constituye una actividad profesional reglamentada, en la que confluyen la normativa jurídica propia del derecho penal, las orientaciones técnicas y metodológicas de la disciplina de la psicología, y las orientaciones ético-deontológicas en el ejercicio de la profesión (Monahan y Loftus, 1982; citados en Beleño y Tapia, 2016). De este modo, en el proceso de valoración forense los profesionales deberán considerar las leyes y orientaciones deontológicas, a modo de observar con objetividad el adecuado cumplimiento de su rol y desarrollar buenas prácticas en el área (Rodríguez, 2010; Lluch, 2017; Escobar y Granada de Espinal, 2017).

Una actuación responsable del profesional forense debe considerar una «labor profesional de forma competente, integra y objetiva» (Molina Bartomeus, 2011, 2013; citado en COPC, 2014). En forma complementaria, Aguirrezabal (2011) destaca la imparcialidad como un requisito debido para el proceso penal, resaltando que cuando el perito actúa conforme con los criterios válidos y vigentes en la disciplina que se trate y los aporta al tribunal diciendo la verdad, se garantiza el mínimo necesario de imparcialidad científica, objetiva, que debe concurrir en el trabajo de examen y emisión del dictamen pericial.

De acuerdo a Goikoetxea (1999) se considera a los 4 principios bioéticos generales propuestos por Beauchamp y Childrees (1979) de beneficencia, no-maleficencia, justicia y autonomía como el mejor marco para mostrar el respeto absoluto hacia los seres humanos en las relaciones sanitarias.

Así mismo la labor del psicólogo está regida por el código de ética profesional del Colegio de Psicólogos del Perú, dentro de los cuales mencionamos los siguientes artículos, que son de interés para la labor pericial:

ARTÍCULO II: PRINCIPIOS

1.13 Respeto de la libertad de opinión: El colegiado debe respetar la libertad de opinión y critica, siempre que ésta se efectúe de manera alturada y que no atente o denigre la dignidad humana.

CAPÍTULO II: DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL PSICÓLOGO

Artículo 6.- Responsabilidad profesional y científica

El Psicólogo, debe ejercer la profesión observando las conductas éticas y deontológicas, motivando la implementación de políticas sociales que beneficien a la persona, familia, comunidad, grupos y sociedad. La responsabilidad implica el reconocimiento de los límites de su actuación y determina también, el correcto uso de procedimientos, técnicas, instrumentos y materiales empleados en la prevención, promoción, evaluación, diagnóstico, intervención e investigación.

Articulo 9.- Respeto de los derechos humanos

El Psicólogo ejerce la profesión con irrestricto respeto a los derechos humanos orientando su atención hacia la satisfacción de los requerimientos profesionales de las personas. Es contrario a la ética emitir opinión sobre temas psicológicos o apreciaciones sobre usuarios sin tomar en consideración las normas ético-legales y exigencias de los estándares científicos.

CAPÍTULO III: DEBERES Y DERECHOS DEL PSICÓLOGO

Articulo 12.- Responsabilidad derivada del deber

El Psicólogo debe aceptar y reconocer la responsabilidad individual que le compete en la toma de decisiones durante su desempeño profesional en el ámbito asistencial, administrativo, docente y de investigación. Asimismo, tiene el deber de rechazar y de denunciar toda forma de intrusismo y especulación que desvirtúe los conocimientos en el campo de la salud mental.

Articulo 17.- Deber en relación psicólogo-usuarios

El Psicólogo debe proporcionar a los usuarios una atención cuidadosa, exhaustiva, completa, haciendo un uso adecuado del tiempo acorde con la naturaleza del servicio. Asimismo, debe evitar cualquier relación que transgreda el vinculo psicólogo-usuarios.

Articulo 20.- Deber de tomar la decisión pertinente

El Psicólogo debe tomar la decisión más adecuada y oportuna para su intervención, considerando los principios de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia.

Articulo 25.- Deber de vigilancia

El Psicólogo debe vigilar que las funciones, actividades, procedimientos y uso de instrumentos o materiales propios de la profesión no sean empleados por otros.

Artículo 27.- Deber de uso de consentimiento informado

El Psicólogo debe hacer uso del consentimiento informado y adaptarlo según los tipos de caso y situaciones, como requisito fundamental en los diferentes procesos de aplicación de la profesión.

CAPÍTULO V: DEL USO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Artículo 45.- Material de apoyo

El uso de los instrumentos psicométricos y proyectivos, el empleo de tecnologías de la información tales como apps, softwares específicos, así como herramientas basadas en inteligencia artificial deben considerarse como material de apoyo para la toma de decisiones, debiendo priorizarse el bienestar del usuario, la autonomía, el cuidado y aplicación según sea el caso, con el debido consentimiento informado.

CAPÍTULO XI: DE LOS DOCUMENTOS

Artículo 76.- Documento psicológico con valor legal

La historia psicológica y estado actual de la persona, es el documento psicológico, con valor legal, en el que se registra la investigación. Debe ser veraz y completa. Para tal efecto, el Psicólogo debe ser cuidadoso en su elaboración y uso, y no incluir apreciaciones o juicios de valor o información que vulneren su propósito.

Artículo 82.- Veracidad de informes psicológicos

Los documentos consistentes en informes psicológicos, historias y otros archivos profesionales, deben cumplir con las normas vigentes. La veracidad debe ser el principio que oriente la información que allí se exprese, con obligación de identificar con precisión, claridad, y la mayor exactitud posible la información, para minimizar los juicios de valor o apreciaciones tendenciosas y subjetivas.

Articulo 83.- Documentación y cumplimiento de estándares normativos

Los documentos consistentes en certificados, remisiones, informes e historias deben cumplir los estándares de carácter normativo. Su contenido debe ser organizado, fundamentado en la evidencia y con precisión para el cumplimiento de los fines para los que está destinado.

CAPÍTULO XII: DE LAS RELACIONES PROFESIONALES

Articulo 86.- Criticas entre colegas

Es contrario a la ética emitir criticas negativas contra colegas, debiendo manejar con prudencia, y sin complicidad, la información que pueda dañar la imagen y el prestigio de estos y de sí mismo.

CAPÍTULO XIII: DEL TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS

Artículo 94.- Rechazo de toda acción contraria a la deontología

El Psicólogo debe rechazar toda orden o disposición que obliguen a contravenir las normas de la ética y deontología profesional. En caso de conflicto entre las disposiciones de entidades e instituciones y los intereses de la persona el Psicólogo deberá preferir los derechos e intereses superiores de la persona.

8. Respecto a la confidencialidad, secreto profesional y consentimiento informado

En la Psicología Forense existen excepciones que la diferencian de la Psicología Clínico, específicamente en lo relacionado con la confidencialidad y el secreto profesional: el psicólogo forense está exento del secreto profesional al estar al servicio directo de la Justicia, es decir, como la función del perito consiste en proporcionar en el «foro» información y respuestas adecuadas a las cuestiones que se le plantean como objeto de la pericia, en psicología forense no existen limites absolutos para el secreto profesional.

No obstante, como señala Torres (2002), el psicólogo forense deberá esforzarse por mantener la confidencialidad respecto a cualquier información que no tenga que ver directamente con los propósitos legales de la evaluación. Por tanto, esta confidencialidad es resguardada por el profesional mientras se encuentre en el ámbito de sus competencias.

Por estos motivos, antes de iniciar cualquier evaluación forense, es obligatorio que el perito informe de estas excepciones o particularidades al/los sujeto/s implicados en la exploración. (Guía de buenas prácticas para la evaluación psicológica forense y la práctica pericial-2014-Colegio Oficial de Psicología de Catalunya).

II AFECTACIÓN PSICOLÓGICA

De acuerdo a la legislación peruana el término de Afectación Psicológica ha sido empleado para definir las repercusiones en la salud mental como consecuencia de la violencia en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar Es así que en el Código Penal, en su artículo 122-B Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar y el artículo 124-B. Del daño psíquico y la afectación psicológica, cognitiva o conductual, tipifica la afectación psicológica como delito y determina la sanción que corresponda. En la revisión del marco teórico respecto a las repercusiones psicológicas que tienen relación con situaciones de victimización por actos de violencia, encontramos el constructo psico jurídico del daño psicológico que ha sido desarrollado por diversos autores y que su descripción corresponde con la afectación psicológica como una forma de daño psicológico de tipo agudo o lesiones psicológicas. En tanto que las repercusiones psicológicas evaluadas a través de la Guia de Daño Psíquico del Ministerio Público se ajustan más a la definición de las secuelas emocionales (estabilización del daño psicológico), propuesta por Echeburúa, utilizando sus propios criterios técnicos de valoración.

Siguiendo a dicho autor el daño psicológico se refiere a dos constructos, por un lado, a las LESIONES PSÍQUICAS que son las consecuencias producidas por un delito violento en su fase AGUDA, que en nuestra legislación se describe como afectación psicológica, las mismas que pueden remitir con el paso del tiempo, el apoyo social, un tratamiento psicológico adecuado; y, por otro, las SECUELAS EMOCIONALES que persisten en la persona de forma CRÒNICA, como consecuencias de sucesos sufridos y que interfieren negativamente en su vida cotidiana. En uno u otro caso el daño psicológico es la consecuencia de un suceso negativo que desborda la capacidad de afrontamiento y de adaptación de la victima a la nueva situación.

Echeburúa explica que el daño psicológico (en la forma de lesiones y secuelas) está mediado por: la intensidad y la percepción del suceso sufrido (significación del evento y la intencionalidad que le atribuyen), el carácter repentino del acontecimiento, el grado real del riesgo experimentado, la mayor o menor vulnerabilidad de la víctima, la posible concurrencia de otros problemas actuales y pasados (tal como historia de victimización). Siendo importante en la evaluación psicológica forense analizar la presencia de tales factores moduladores y su influencia en el impacto psicológico experimentado por la victima, pudiendo en algunos casos amplificarlo o potenciarlo.

Por otro lado, el apoyo social existente y los recursos psicológicos de afrontamiento disponibles por parte de la víctima, configuran una mayor o menor resistencia al estrés. Existen personas que no desarrollan síntomas clínicos tras la experimentación de un suceso traumático, lo que no quiere decir que no se sientan afectados o que no tengan recuerdos desagradables, sino que, a pesar de ello, son capaces de hacer frente a la vida cotidiana y pueden disfrutar de otras experiencias que le resultan favorables o agradables. (Avia y Vazquéz, 1998; Seligman, 1990, citado por Echeburúa, et al. 2004).

1. Definición Conceptual

De acuerdo con Muñoz (2013), en el ámbito forense el perito psicólogo hace una valoración psico-legal que implica adecuar cuestiones jurídicas a términos psicológicos. El concepto de afectación psicológica es un constructo psico legal que ha sido asumido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en los documentos técnico normativos anteriores, en ese sentido en la presente Guía se define afectación psicológica como las consecuencias psicológicas frente a hechos de violencia, las cuales rebasan la capacidad de adaptación y afronte de la persona y repercuten en alguna de sus áreas de funcionamiento (personal, sexual, familiar, social, laboral y/o académica) y que generan un desajuste en la persona.

Estas consecuencias psicológicas pueden manifestarse a través de signos/síntomas que configuran un cuadro clínico incompleto, o un cuadro clínico completo y, que estén relacionados a un evento único o dinámica de violencia.

Según Soria (2002) los cambios experimentados por las victimas de violencia, se agrupan en 4 grandes dimensiones, (cognitivo, conductual, afectivo y psicofisiológico) y deben contextualizarse en el marco de la situación particular de cada víctima (funcionamiento psicológico previo, características del suceso, etc).

A continuación, describimos las dimensiones que se afectan en las víctimas de violencia:

➤ Cognitivo: relacionado con la disminución o alteración de los procesos superiores, tales como la percepción, el pensamiento, la memoria, la atención, concentración, el lenguaje y el aprendizaje. Así como cambios en el contenido del pensamiento, que incluyen la negación de lo ocurrido como mecanismo de afronte, cambios en las creencias, presencia de distorsiones cognitivas, además de alteraciones en el procesamiento de la información que influye en la toma de decisiones, capacidades de planificación, los recuerdos recurrentes, etc.

➤ Conductual: Ruptura de la vida cotidiana donde se modifica sustancialmente las relaciones con los demás por la incapacidad para pedir ayuda. Modificación de los hábitos sociales con presencia de evitación para no revivir lo sucedido provocando cambios de hábitos, pérdida de la capacidad para tomar decisiones orientados a la inactividad, conductas heteroagresivas y autoagresivas, dificultades para comunicarse, etc.

Afectivo (emocional): Son las relacionadas con la alteración a nivel de las emociones, como presencia de miedo, vergüenza, ira, impotencia, pérdida de la autoestima, deseo de autodestrucción, etc.

➤ Psicofisiológico: alteración de las funciones autónomas como temblores, sudores, vómitos, pérdida de apetito, insomnio, pesadillas, etc.

Cuando analizamos la afectación psicológica, estas dimensiones no se presentan de manera aislada, sino interrelacionadas entre sí.

En ese sentido, cuando el psicólogo forense establece la existencia de afectación psicológica, debe tener en cuenta que las repercusiones psicológicas en las víctimas de violencia no se presentan de forma homogénea, sino al contrario presentan gran heterogeneidad en la sintomatología (Caballo et al., 2018), la cual va a depender de la frecuencia, intensidad, duración y percepción de humillación vivenciado por la victima (Muñoz y Echeburúa, 2016).

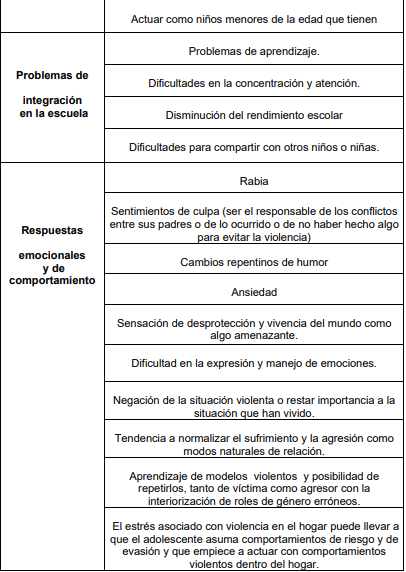

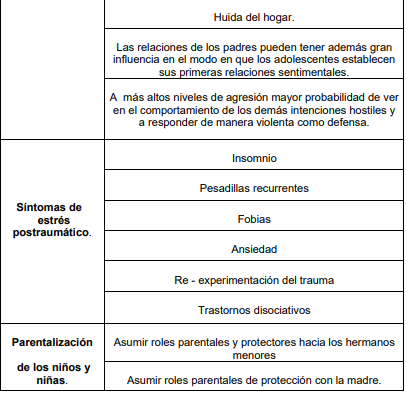

2. Afectación Psicológica en Niños, Niñas y Adolescentes

La exposición a la violencia puede tener repercusiones negativas significativas en el desarrollo emocional, sexual, social, cognitivo y académico de los niños, niñas y adolescentes, tal exposición puede tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo y afectar su funcionamiento actual e incluso posteriores etapas de su desarrollo.

Muchos niños intentan dar poca importancia a la violencia a la que están o han estado expuestos como un modo de protegerse del dolor que ello les causa.

Muy pocos hablan acerca de lo que ocurre o sobre el sentimiento de desprotección que viven a nivel emocional. Los sentimientos y pensamientos del niño, acerca de la experiencia pueden llegar a ser fragmentados y desorganizados y tienen dificultad para darle un sentido o explicación a lo que ocurre.

El hecho que el niño o niña no expresa malestar o no hable de lo ocurrido, no implica necesariamente que la violencia de género no le ha afectado, muchos de ellos que están expuestos a la violencia dentro de su hogar sufren en silencio y no son atendidos porque las madres o padres sienten que los problemas son entre ellos y que no repercute en los hijos.

De acuerdo con la teoría del apego, el sentimiento de seguridad de un niño depende de la seguridad de su vinculo con sus figuras de apego tempranas, la calidad de estas relaciones sirve como modelo de relación en su vida adulta. Las circunstancias violentas dentro de la vida en el hogar impiden el desarrollo de un sentimiento de confianza o seguridad. Se ha encontrado que los niños expuestos a violencia doméstica pueden responder a la ira del adulto con alto grado de estrés y a la vez estos niños y niñas tienden a ser más agresivos con sus iguales.

El maltrato es multidimensional y está determinado por la gravedad, la frecuencia, la cronicidad, la duración, el tipo de conductas maltratantes, la edad del niño en el momento del inicio de los episodios y la naturaleza de la relación con el/la maltratador/a (Barnett, Manly y Cicchetti, 1993, Hanson Smith, Saunders, Swenson y Conrad, 1995).

Lógicamente cada tipo de maltrato generará unas repercusiones diferentes que se tendrán que valorar y que, a su vez, se modificarán en función de la edad del niño, de sus circunstancias y sus vivencias anteriores (relacionadas directa o indirectamente con la situación de maltrato). Ello implica que las consecuencias y los efectos del acto maltratador no son necesariamente los mismos en todos los casos, sino que pueden adquirir mayor o menor intensidad, gravedad o sintomatología en función de cada caso concreto.

Asimismo, hemos de indagar sobre la existencia de periodos en los que no se han producido episodios de maltrato, ya que los niños pueden desarrollar estrategias de adaptación y recuperación durante estos periodos de tiempo (Luthar, Cicchetti y Becker, 2000).

A partir de la revisión de diversas investigaciones y documentos sobre los efectos de la violencia en niños y niñas, a continuación, se mencionan los más importantes:

Juarez y Alvarez (2018), hacen referencia a que los niños, niñas y adolescentes expuestos a diferentes tipos de violencia pueden presentar conductas EXTERNALIZANTES tales como problemas de conducta, hiperactividad, problemas de atención, hostilidad, agresividad, irritabilidad, rabietas, comportamientos oposicionistas y desafiantes, inconformidad y desobediencia, tics (en niños pequeños), problemas de rendimiento y conductas disruptivas en la escuela; así como enuresis, encopresis, retrocesos en el lenguaje, somatizaciones o problemas en el sueño en niños de más corta edad. En preadolescentes y adolescentes pueden cursar en forma de parentificaciones (asumir roles sobreadaptados de protección hacia el miembro que consideran más débil), abusos de sustancias, conductas inadaptadas y/o actitudes que justifiquen su propio uso de la violencia.

Y las alteraciones INTERNALIZANTES asociadas a la violencia, se relacionan estados depresivos, cuadros de ansiedad, baja autoestima, inhibición/retraimiento, miedo, ira, distorsiones cognitivas, problemas de concentración, atribución de errores, sintomatologia disociativa, retrasos en el lenguaje, déficit de empatía y tendencia a interpretar de forma hostil la conducta de los demás. (López-Soler et al., 2017; Seijo et al., 2009).

Echeburúa, E. y De Corral, P. (2006) han realizado una clasificación de los indicadores más habituales en casos de niños, niñas y adolescentes victimas de abuso sexual, que se detallan en el siguiente cuadro:

| INDICADORES FÍSICOS

❖ Dolor, golpes, quemaduras o heridas en la zona genital o anal. ❖ Cérvix o vulva hinchadas o rojas. ❖ Semen en la boca, en los genitales o en la ropa. ❖ Ropa interior rasgada, manchada y ensangrentada. ❖ Enfermedades de transmisión sexual en genitales, ano, boca u ojos. ❖ Dificultad para andar y sentarse. ❖ Enuresis o encopresis | INDICADORES COMPORTAMENTALES

❖ Pérdida de apetito. ❖ Llantos frecuentes, sobre todo en referencia a situaciones afectivas o eróticas. ❖ Miedo a estar sola, a los hombres o a un determinado miembro de la familia. ❖ Rechazo al padre o a la madre de forma repentina. ❖ Cambios bruscos de conducta. ❖ Resistencia para desnudarse y bañarse. ❖ Aislamiento y rechazo de las relaciones sociales. ❖ Problemas escolares o rechazo a la escuela. | INDICADORES EN LA ESFERA SEXUAL

❖ Rechazo de las caricias, de los besos y del contacto físico. ❖ Conductas seductoras, especialmente en niñas ❖ Conductas precoces o conocimientos sexuales inadecuados para su edad. ❖ Interés exagerado por los comportamientos sexuales de los adultos. ❖ Agresión sexual de un menor hacia otros menores. ❖ Confusión sobre la orientación sexua |

3. Consideraciones para determinar Afectación Psicológica en casos de violencia

Se obtiene del evaluado la descripción del evento único o episódico motivo de denuncia, los mismos que deben ser compatibles con situaciones de victimización delictiva y siguiendo a Muñoz (2013), deben tener la potencialidad para producir desajustes en el estado psicológico de la persona (capacidad traumática). Así mismo cuando existe una desproporción entre el evento y los indicadores de afectación psicológica, una vez descartada la simulación y el suceso no es suficiente para producir el impacto psicológico, se puede tomar en consideración los factores de vulnerabilidad del examinado(a), en la explicación de su actual estado psicológico.

El análisis de la descripción del relato del examinado (a), nos permitirá hacer un análisis diferencial, tal como lo plantea Muñoz (2013) por ejemplo entre violencia y conflicto.

La existencia de evidencia de una probable relación entre las repercusiones psicológicas que denotan malestar y/o desajuste en las áreas de funcionamiento (personal, social, familiar, sexual, académico y/o laboral) y el evento violento.

Los signos y síntomas pueden presentarse como un cuadro clínico completo (categorial, según CIE 11 y DSM V), o manifestarse como parte de un cuadro clínico incompleto (dimensional, descriptivo).

El aspecto temporal del proceso de victimización también ha de ser tomado en cuenta por el perito permitiendo analizar la evolución de la sintomatología según el momento en el que nos corresponde realizar la valoración pericial. Al respecto, se debe considerar la posibilidad que la persona evaluada en el momento inmediato al hecho violento pueda estar en shock o asintomática y por otro lado que dicha sintomatología se pueda atenuar o remitir de forma progresiva.

Considerar, según sea el caso, la influencia de los factores moduladores del impacto psíquico derivados de los hechos denunciados, que según Echeburúa et al (2004) están agrupados en: factores relacionados con el delito, factores de protección o resiliencia y factores de vulnerabilidad.

III. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE

1. Objetivos

➤ Determinar las repercusiones psicológicas en la persona examinada, al momento de la evaluación, a través de una conclusión psicológica clínica o forense, que puedan encontrarse asociadas con el motivo de evaluación.

➤ Identificar las características de personalidad en caso de adultos, y, en los niños, niñas y adolescentes, señalar las características de su desarrollo conductual, socioemocional, a fin de determinar la singular manera en que la persona evaluada procesa / afronta el evento denunciado.

➤ Determinar, en caso existiera, la presencia de factores de vulnerabilidad y/o de riesgo que pueda reagudizar el impacto del evento denunciado en su estado psicológico (En los casos de trata de personas poner énfasis en el desarrollo del presente objetivo).

Atender a los requerimientos solicitados por los operadores de justicia de ser el caso, dentro de las competencias del profesional psicólogo.

2. Métodos de investigación y Enfoque epistemológico en psicología forense

En la psicología forense se utilizan una serie de métodos de estudio, que son procedimientos que permiten obtener y analizar datos para dar respuesta a la solicitud del operador de justicia.

Así mismo sirven de base para la formulación de hipótesis, para posteriormente arribar a resultados y conclusiones. No existe un método mejor que otro, se trata más bien de escoger el método que mejor se acerque al fenómeno que se desea conocer.

La calidad del proceso de evaluación pericial psicológica estará delimitada principalmente por la utilización de uno o más métodos de evaluación para formarse una opinión sobre el evaluado.

A continuación se describen algunos de estos métodos que están científicamente avalados y son propuestos como sugerencias para el procedimiento pericial:

2.1. Multimétodo-Multidimensión

El enfoque multimétodo es una estrategia de investigación en la que se utilizan dos o más procedimientos para la indagación sobre un mismo fenómeno u objeto de estudio a través de los diferentes momentos del proceso de investigación.

En el diseño multimétodo se utilizan los métodos cuantitativos y cualitativos de manera independiente sobre un mismo objeto de estudio, y finalmente se valida la información obtenida, mediante el procedimiento de triangulación.

2.2. Método de Investigación Documental

Se aborda el estudio del expediente y el abordaje de la teoría que será de utilidad para dar resolución a la problemática planteada. Este método implica un procedimiento básico de explorar la carpeta o expediente judicial, recabando aquellos elementos que aporten recursos útiles a la investigación. Mientras que en el abordaje de la teoría el psicólogo se dedica a explorar aquellos elementos referenciales y teóricos que sirvan para explicar en el marco de la psicología, la problemática y su resolución.

2.3. Método hipotético – deductivo

A partir del problema planteado a la investigación, se formula el objetivo de la intervención y se construyen hipótesis que habrían de ser sometidas a comprobación.

Se utilizan teorías generales de la psicología para deducir por verificación, en la medida que se comprueban o desestiman las hipótesis planteadas. Es un método donde el proceso de razonamiento científico comienza por el planteamiento de premisas o supuestos para explicar un problema o situación a partir de las cuales se deducen consecuencias lógicas. Las hipótesis se someten a prueba, si la consecuencia es verdadera se confirma la hipótesis y si la consecuencia es falsa se descarta.

2.4. Método inductivo

El método inductivo es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales. Su base es la repetición de los hechos y fenómenos de la realidad, encontrando los rasgos comunes en un grupo definido, para llegar a conclusiones de los aspectos que lo caracterizan. Las generalizaciones a que se arriban tienen una base empírica.

2.5. Método clínico

Recurre, fundamentalmente, al uso de técnicas como la observación, la entrevista, y la aplicación de pruebas psicológicas. Su enfoque es ideográfico, porque aborda el análisis individualizado del sujeto, estudiado a profundidad, con la intención de descubrir sus particularidades y enmarcarlas, posteriormente, en un contexto global. El método clínico implica la aplicación de observación, indagación, abstracción, integración y diagnóstico. Es preciso considerar que este método será complementado con otros.

Estos métodos sugeridos pueden ser de utilidad para nuestro abordaje, teniendo en consideración las particularidades del caso y los datos de recolección de información que se hayan obtenido.

Pragmatismo como base epistemológica

Se indica un soporte epistemológico desde el pragmatismo para las diferentes aproximaciones metodológicas que se puedan llevar a cabo. Esto, debido a que en las evaluaciones forenses se pueden desarrollar desde métodos mixtos, cualitativos, usando diferentes protocolos, técnicas y herramientas, reconociendo las demandas propias de las poblaciones con las que se trabaje. Ante esto, el pragmatismo toma en cuenta la filosofía de la indagación y la búsqueda de conocimiento que requiere un análisis profundo de las problemáticas sociales permitiendo establecer o aplicar diseños de programas y metodologías pertinentes para problemáticas específicas (Capps, 2019; Morgan, 2014).

También, el pragmatismo va más allá de la sola solución de una problemática, sino de los aspectos del por qué el abordaje, más allá de solo el cómo. También reconoce que el abordaje a las dinámicas sociales se da en contextos específicos, donde en el campo social se ven afectados por sus experiencias pasadas, creencias y culturas (Capps, 2019). Por otro lado, el pragmatismo fundamenta sus acciones también en la práctica basada en evidencia con el fin que sus abordajes sean lo más robustos y útiles posibles, donde la utilidad se mide por su funcionamiento en la realidad práctica (Morgan, 2014).

De esta manera, desde un enfoque pragmatista se puede justificar aproximaciones metodológicas mixtas, o desde los enfoques multimétodo que se establecen en la guía, con el uso de diferentes herramientas, reconociendo las necesidades particulares de la población, sus condiciones culturales, pero a la vez tomando la mejor evidencia posible para su abordaje (Capps, 2019; Morgan, 2014).

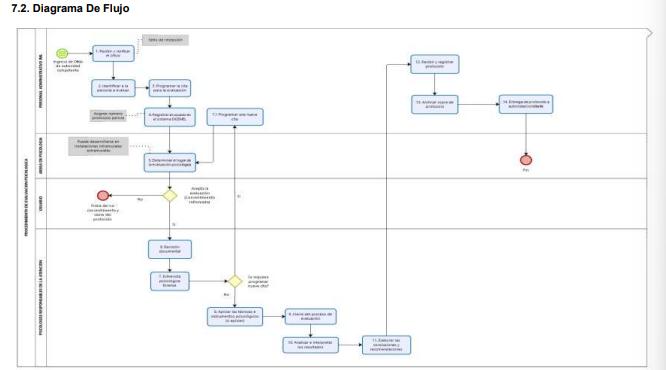

3. Procedimiento de la Evaluación Psicológica Forense

A lo largo del desarrollo de la evaluación psicológica se tomará en cuenta el objetivo pericial, que es el punto de partida del proceso metodológico. De la misma manera, como parte de la labor pericial, el psicólogo va formulando hipótesis (procedimiento implícito) para buscar explicaciones tentativas sobre la pregunta pericial. Tanto el objetivo como las hipótesis son elementos transversales a lo largo del proceso de evaluación.

Para realizar la evaluación psicológica forense se propone la siguiente secuencia metodológica comprendida en fases, las mismas que son flexibles (por ejemplo: tiempo, orden, pertinencia, entre otros) dependiendo del criterio del psicólogo y las características del caso.

3.1. Primera fase: Revisión del expediente y documentos relacionados al proceso

Resulta relevante obtener información para la preparación y optimización de la evaluación psicológica forense, constituyendo una de las fuentes en la elaboración de las hipótesis de trabajo, debiendo precisarse que dicha información es de carácter referencial.

El perito psicólogo revisará la documentación relacionada con el caso, la misma que será proporcionada por la autoridad competente y deberá adjuntarse al oficio petitorio, esto de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Penal, Artículo N°176, donde se señala respecto al Acceso al proceso y reserva:

«El perito tiene acceso al expediente y demás evidencias que están a disposición judicial, a fin de recabar la información que estimen conveniente, para el cumplimiento de su cometido. Indicarán la fecha en que iniciará las operaciones periciales y su continuación».

Blanca Vasquez Mesquita, en su Libro Casos Prácticos de Psicología Forense. en relación con el ESTUDIO DEL EXPEDIENTE, refiere:

«A través del estudio del expediente obtenemos también los datos esenciales sobre antecedentes personales, edad, procedencia, residencia, antecedentes delictivos, familiares, personas que intervienen en el procedimiento, otros informes médicos, sociales o psicológicos, otras periciales anteriores y en suma cualquier información que nos pueda ser relevante según el caso…»

Dentro de la documentación requerida a la autoridad solicitante para el trabajo psicológico forense, se hace necesario contar con lo siguiente:

◆ Copia del Documento Nacional de Identidad o Ficha RENIEC

Acta o parte de denuncia policial – Fiscal

◆ Reconocimiento médico legal (según el tipo de denuncia)

Reporte de denuncias e información contenida en el Sistema de Gestión Fiscal – SGF

Así mismo, contar con documentación relevante y/o complementaria:

◆ Declaración de las personas incluidas en el proceso legal y/o investigación.

◆ Informe psicológico, social e historias clínicas elaborado por los centros de emergencia mujer CEM, Programa de atención de asistencia a víctimas y testigos – UDAVIT y centros Hospitalarios públicos y privados

◆ Otros documentos que pudieran brindar información relacionada al hecho, como videos, fotos, evidencias de mensajería y redes sociales, entre otros, que resulten pertinentes para el proceso y/o investigación.

De acuerdo al criterio del psicólogo responsable y la pertinencia del caso, se podrán consignar los datos más relevantes en el informe pericial.

3.2. Segunda fase: Explicar el procedimiento a realizar y obtener el consentimiento informado

El psicólogo responsable de la atención se presenta a fin de establecer la relación formal del caso, asumiendo una actitud de apertura y escucha, creando una relación cordial con la persona evaluada, considerando los casos de las personas con discapacidad, población LGBTIQ+, entre otras, brindando una atención diferenciada, así mismo verifica la identidad de la persona a evaluar y procede a explicar el procedimiento, teniendo en cuenta la edad y nivel sociocultural de la persona evaluada. Informa sobre la confidencialidad y protección de datos e información, la cual será de conocimiento de las/os operadores (juez, fiscal, policía, abogados, entre otros) que intervienen en el proceso y sus fines. Indica que no es posible tomar fotografías, hacer grabaciones o usar algún tipo de dispositivo tecnológico que permita el registro de información brindada durante el proceso evaluativo. Explica el objetivo e importancia de la pericia, el tiempo que se requerirá para la realización de la misma, la metodología a utilizar y comunica que la información recabada será remitida a la autoridad solicitante. Asimismo, el psicólogo informa al usuario que es posible en el transcurso de la evaluación desistirse de la misma, procediendo a señalar sus razones en el formato correspondiente. Posterior a ello, se obtiene el consentimiento de la persona evaluada para realizar la evaluación, en concordancia con el principio ético de autonomía, procediendo con el llenado del formato correspondiente, para lo cual se tendrá en cuenta:

En caso de personas iletradas: El perito leerá el formato de consentimiento y el usuario consignará su huella y/o firma, dejando constancia en el informe de su condición.

En el caso de niños, niñas y adolescentes se procede a obtener el asentimiento, explicándole el procedimiento, además de recabar el consentimiento del padre, madre, tutor(a) o responsable.

En caso el padre, madre o apoderado no brinde el consentimiento para que el niño sea evaluado se consignará por escrito en el Formato de no autorización y/o desistimiento de evaluación psicológica forense, de considerarlo dejará por escrito los motivos por los cuales no autoriza la evaluación, todo lo cual será consignado en el protocolo de pericia psicológica, para conocimiento de la autoridad competente.

En caso de que el usuario se niegue a pasar la evaluación psicológica, se deberá llenar el formato de no consentimiento; y si la persona es iletrada se procederá a consignar su huella digital y/o firma.

En caso de personas con discapacidad, se tendrá en cuenta el tipo de discapacidad, la edad y las dificultades cognitivas, adecuando la explicación del procedimiento de evaluación a las características del usuario, utilizando un lenguaje claro y sencillo. El consentimiento informado será brindado por el evaluado, de ser factible, quien colocará su huella y/o firma, dejando constancia en el informe de su condición.

En caso de la población LGBTIQ+, se tendrá en cuenta el nombre que figura en el documento nacional de identidad y que deberá estar consignado en el oficio petitorio a fin de proceder a la explicación del procedimiento a realizar.

3.3. Tercera fase: Recolección de información

En esta fase el psicólogo a través de la entrevista psicológica recolecta información, pertinente, confiable y válida, para guiar el proceso psicológico en el ámbito jurídico, donde el abordaje se realiza a través de una entrevista semiestructurada, la cual está enfocada a conocer los hechos materia de investigación, los antecedentes del mismo, así como aspectos biográficos (antecedentes personales, familiares y sociales), el estado emocional de la persona y sus rasgos de personalidad; por lo que se debe tener en cuenta lo siguiente:

Exploración del motivo de evaluación: Se realiza a través de una narrativa libre,

que permita focalizar datos relevantes sobre el caso a investigar, indagar las posibles consecuencias psicológicas de estos hechos, además el psicólogo identifica las estrategias de afronte y capacidad de reacción de la persona, la valoración de autopercepción de riesgo frente a lo que acontece, los antecedentes de los hechos, la motivación de la denuncia y las expectativas que la persona tiene en relación a la denuncia.

Además, el psicólogo analizará el relato para establecer una secuencia cronológica, analizar coherencia de la información brindada, así como tener en cuenta la simulación de sintomatología por la posibilidad de obtener un beneficio secundario.

De ser el caso que la evaluación psicológica se inicie con la entrevista única, con la finalidad de evitar la revictimización, el relato de los hechos investigados se integra al protocolo de pericia psicológica (motivo de evaluación).

Explorar la historia psico biográfica (historia personal, familiar, factores de riesgo, vulnerabilidad y de protección): indagar a través de una narrativa libre o usando preguntas abiertas, con un estilo indirecto de recogida de información, sobre el desarrollo de las características psicosociales y familiares de la persona evaluada. Valorar el funcionamiento global (personal, familiar, educativo, laboral, pareja, social, sexual), considerando criterios de temporalidad en relación a los hechos investigados, tomando en cuenta el nivel de funcionamiento de la víctima previo, durante el suceso denunciado y posterior al mismo. Identificar la presencia de otras situaciones de estrés que pudieran repercutir en el estado psicológico del evaluado. Asimismo, considerar sus antecedentes psicopatológicos y la existencia de otras denuncias previas interpuestas por este.

3.4. Cuarta fase: Uso de instrumentos o pruebas psicológicas

Las pruebas psicológicas constituyen un conjunto de herramientas auxiliares que sirven para evaluar cualitativa y cuantitativamente las diferentes áreas de la persona examinada, las cuales deben ser utilizadas solo por profesionales psicólogos, considerando el objetivo de la evaluación, las diferencias individuales, culturales, educativas y la naturaleza del caso a investigar. El perito seleccionará las pruebas psicológicas a aplicar teniendo en cuenta la diversidad de instrumentos que existen en la actualidad, debiendo consignar el nombre de las pruebas psicológicas, de acuerdo con la ficha técnica, en el acápite técnicas e instrumentos del informe psicológico.

3.5. Quinta fase: Cierre del proceso de evaluación

En esta fase el psicólogo verificará si la información obtenida hasta este momento le permite dar respuesta a los objetivos periciales, de lo contrario, se profundizará en los aspectos que se consideren pertinentes. Finalmente, se le consulta al evaluado si desea agregar alguna información relevante para el caso y proceder al cierre.

3.6. Sexta fase: Análisis e interpretación de resultados

Después de recoger toda la información necesaria, a través de la correspondiente metodología, el siguiente paso consiste en analizar de forma objetiva y exhaustiva todos los datos de los que dispone el perito, mediante la triangulación de datos, donde analiza, pondera, sintetiza e integra la información que ha obtenido a través de la evaluación psicológica (entrevista, observación, pruebas psicológicas, documentación enviada por la autoridad solicitante y entrevistas colaterales de ser el caso). Se describen los hallazgos de una manera clara, precisa y detallada que fundamenten las conclusiones y den respuesta a la solicitud pericial.

3.7. Séptima Fase: Elaboración del Informe

El informe pericial es un documento técnico científico, que integra información relevante y consistente, obtenida del proceso evaluativo y revisión documental respectiva, con la finalidad de responder a los objetivos de valoración pericial, debe ser neutral, objetivo, técnico e imparcial. Se redacta de manera clara, y coherente, evitando tecnicismos y lenguaje ambiguo, en el cual se detalla los datos de filiación de la persona evaluada, la finalidad de la evaluación, la metodología empleada, los resultados de la evaluación psicológica y las conclusiones periciales. (González y Bunce 2006).

4. Técnicas e Instrumentos de Evaluación Psicológica Forense

4.1. Entrevista Psicológica Forense

Es la técnica angular o esencial en la evaluación psicológica forense, debe cumplir tres objetivos:

◆ Obtención de datos para el informe pericial.

◆ Obtención de datos para formular hipótesis.

◆ Planificación de otras pruebas a emplear para la refutación o verificación de las hipótesis planteadas (Vázquez, 2007).

Por lo que se debe considerar una entrevista de tipo semi estructurada, que permita abordar de una manera sistematizada, pero flexible, la exploración psico biográfica, el examen del estado mental actual y los aspectos relevantes en relación con el objetivo del dictamen pericial, procurando obtener un relato de los hechos en forma espontánea utilizando el propio lenguaje de la persona evaluada, sin interrupciones adoptando una actitud de escucha, evitando gestos de aprobación o desaprobación frente a lo que manifiesta la persona evaluada, respetando los silencios y pausas que se presenten en este momento del relato.

En caso de que surja información irrelevante que conlleve a la dilación de la entrevista y que no aporte al hecho de la denuncia, el psicólogo tendrá que direccionar con preguntas que permitan retomar el tema investigado.

Asimismo, será necesario realizar preguntas (qué, cómo, quién, dónde y cuándo) que permitan clarificar aspectos relevantes sobre el tema investigado, centrándose en el análisis integral de la persona evaluada en función a la solicitud de evaluación como por ejemplo: proporcionar información sobre la dinámica del evento denunciado, existencia de indicadores de maltrato o presencia de una dinámica de conflicto, de ser el caso la existencia de condiciones de vulnerabilidad de la persona evaluada, etc., identificar la presencia de indicadores psicológicos y psicopatológicos asociados a los hechos investigados, tomando en consideración los criterios de simulación.

En los casos de trata de personas, debemos considerar la resistencia que suelen presentar las víctimas, pero además el que muchas veces, dadas las características de aislamiento, sigilo y control del entorno que rodea a este tipo de delitos, estos casos pueden permanecer sin ser detectados durante mucho tiempo, por lo tanto, las víctimas se constituyen en las únicas fuentes posibles de información, por lo que se requiere de la realización de una entrevista que permita describir sus experiencias, para lo cual se vuelve fundamental el poder establecer una relación de confianza formal, pero que favorezca en la víctima disminuir su suspicacia ante el contexto evaluativo. Del mismo modo, de los relatos obtenidos de las víctimas, es necesario profundizar y analizar aquellos aspectos relacionados a la vulnerabilidad, desarraigo y las dinámicas relacionales con los tratantes, puesto que constituyen parte importante de cómo estos delitos se ejecutan e impactan a sus víctimas.

4.2. Observación de Conducta.

Esta técnica consiste en la descripción objetiva de la apariencia física y de las manifestaciones conductuales que expresa la persona evaluada durante todo el proceso de evaluación a través de signos observables, tomando en cuenta cambios fisiológicos (sudoración, hiperventilación, tensión muscular, tics, etc.), conductuales (inflexiones de voz, lenguaje, movimientos corporales, postura, temblor de las manos, etc.) así como la actitud frente a todo el proceso de la evaluación y en particular ante el motivo de denuncia (colaboradora, oposicionista, defensiva, hermética, etc.), entre otras.

La observación y registro conductual es un referente continuo tanto en la práctica clínica ordinaria como en la forense. No obstante, los fines son distintos. A diferencia del ámbito clínico, donde el objeto es la observación de aquellos síntomas que no son o no pueden ser informados por el evaluado (p. e., lenguaje raro o desorganizado), el forense no sólo registra la sintomatología que el sujeto no puede informar sino toda aquella otra que pueda entrar en contradicción con lo informado por este (p. e. Cuando se observan comportamientos agresivos y falta de control de impulsos cuando el sujeto manifiesta ser autocontrolado).

En ese sentido, resultaría conveniente y a criterio del profesional, consignar en el protocolo de pericia psicológica (mientras se va desarrollando la entrevista) aquellas manifestaciones conductuales que resultan relevantes y pertinentes para sustentar los hallazgos del proceso evaluativo.

4.3. Instrumentos de Evaluación Psicológica.

Constituyen un conjunto de herramientas auxiliares que sirven para evaluar cualitativa y cuantitativamente las diferentes áreas de la persona evaluada, los cuales deben ser utilizados sólo por psicólogos, considerando el objetivo de la evaluación, las diferencias individuales, culturales, educativas del examinado, la naturaleza del caso a investigar, el juicio clínico y experticia profesional, así como la diversidad de instrumentos y pruebas psicológicas que existen en la actualidad.

Es importante señalar que en una valoración psicológica de tipo forense, las pruebas psicológicas (proyectivas y psicométricas) son complementarias y no sustentan por sí mismas las conclusiones de la pericia psicológica, las cuales son el resultado de la integración de los hallazgos psicológicos forenses, en donde las pruebas psicológicas constituyen una parte del proceso de evaluación.

De acuerdo con Carlos Saborío Valverde (2005), el evaluador tiene que asegurarse que el sujeto sea capaz de leer, comprender y contestar apropiadamente a la prueba. Algunas pruebas requieren un nivel de lectura de sexto grado o más, por lo que seria absurdo aplicar alguna de estas pruebas a personas analfabetas o con escasos recursos de lectura, que producirían una serie de resultados distorsionados en términos de los constructos relevantes que la prueba pretende medir. En otros casos, la prueba puede requerir un gran nivel de concentración o ser demasiado extensa para cierto tipo de sujetos que podrían presentar limitaciones importantes que los inducirían a producir igualmente resultados erróneos. Las entrevistas pueden ser de más utilidad que los test en el caso de sujetos con dificultades de concentración o con problemas para entender el lenguaje escrito. Asimismo, se pueden valorar síntomas de dificil valoración con escalas autoaplicadas: síntomas psicomotores (retardo o agitación psicomotora), «insight» (conciencia de enfermedad), ideas delirantes, etc. (Archer, 2006; Fernández-Montalvo, Echeburúa y Amor, 2005).

En ese sentido Nodal (2023), enfatiza que la aplicación de pruebas psicométricas no es obligatoria bajo ningún concepto y por ningún motivo sustituyen otros mecanismos de recolección de información, como la entrevista y el análisis documental. Asimismo, señala que los resultados preestablecidos en las pruebas psicométricas no son el resultado de la evaluación. La presentación de estos datos brutos sin análisis o interpretación a la luz del caso refleja incompetencia científica por parte de la evaluadora o evaluador forense.

5. Estructura del informe psicológico

5.1. Datos de Filiación:

Se consignan los datos de identificación de la persona evaluada.

5.2. Motivo de Evaluación:

A. RELATO:

Solicitud Pericial: deberá consignarse el número del oficio petitorio, la fecha de los hechos denunciados, el nombre de la persona investigada, de ser el caso mencionar el lugar de procedencia (albergue, centro de reclusión) el objetivo de la valoración forense y el tipo de delito investigado, de acuerdo a lo señalado por la autoridad solicitante.

El relato de los hechos proporcionado por la persona evaluada se consignará en primera persona, considerando su propio lenguaje y el contenido irá entre comillas. (Lobo et al., 2016).

En el caso de entrevista única la información referida por la presunta víctima será consignada en este rubro.

❖ En el caso de presuntas víctimas de violencia

El psicólogo tendrá en cuenta lo siguiente:

Qué y a quién(es) denuncia, cómo, cuándo y dónde habrían sucedido los hechos denunciados, formulando las preguntas en base a la etapa del desarrollo evolutivo, así como a las características individuales de la persona evaluada.

Indagar sobre el escenario y la dinámica del evento denunciado (antecedentes, tiempo, frecuencia, severidad, intensidad, uso de la fuerza, manipulación, chantaje, uso de sustancias ilícitas, entre otros) según sea el caso.

Explorar y detectar indicadores que constituyan repercusiones psicológicas (por ejemplo sentimientos de indefensión, culpa, temores, aislamiento, pensamientos distorsionados, estigmatización, etc.) asociados a los hechos motivo de denuncia.

Exploración de los sentimientos, pensamientos, actitudes y percepción de la persona evaluada en relación a los hechos denunciados y hacia la persona denunciada.

Indagar la posible existencia de una motivación secundaria, expectativas sobre la denuncia y formas de solución a su problemática.

❖ En casos de víctimas de delitos contra la libertad sexual:

Incluir la siguiente información:

Indagar sobre el escenario y la dinámica del abuso (duración, frecuencia, severidad, intensidad, uso de la fuerza, manipulación, chantaje, uso de sustancias ilícitas, entre otros), la percepción e interpretación que hace del evento narrado, así como el vínculo con la persona denunciada y antecedentes de eventos similares.

❖ En el caso de víctimas de delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y/o sexual:

Incluir la siguiente información: